植物生產從哪裡開始?

植物生產總是要從某個地方開始。當然,它起始於適當的規劃、場地設計、設備採購與安裝等,但實際的生產,是從「起始體」開始的。在本文中,「起始體」指的是透過有性或無性繁殖獲得的植物初始材料。

繁殖的類型

- 有性繁殖:指的是兩組親本基因組的結合,產生一個胚胎。這個胚胎可能被包覆在種皮中(種子),也可能沒有,過程中涉及兩套基因的融合。

- 無性繁殖:是利用母株的一部分形成一株新的植物,這株新植物的組織與原株完全相同,包括任何局部突變或特殊性狀。

- 克隆(Cloning):也是無性繁殖的一種形式,從一個未分化的細胞中提取基因,誘導其分化為植物組織,最終生成與母株基因完全一致的新植株。這個過程通常透過**組織培養(Tissue Culture)**技術實現。

有性繁殖

植物的有性繁殖涉及兩套不同的基因組,有時來自不同植株,有時則來自同一植株。

在被子植物(如番茄、仙人掌、禾本科)中,胚胎會被包覆在種子中進行保護;而在裸子植物(如松樹、雲杉)中,胚胎則是裸露的。

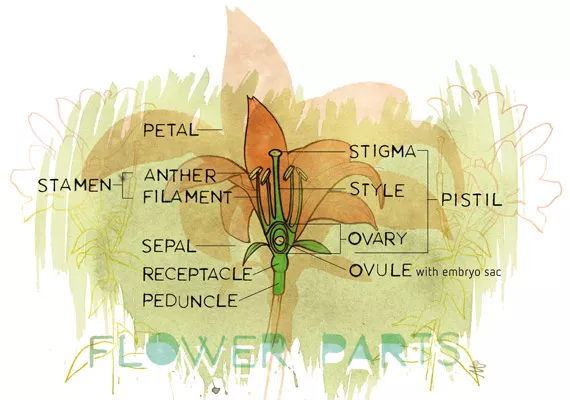

開花植物的有性繁殖過程是:來自同株或異株植物的花粉(雄性)傳送到雌蕊的子房中(包含胚珠),完成受精作用,形成種子。(見圖 1)

這種繁殖方式會產生極高的遺傳多樣性。例如,控制花瓣形狀的基因在細胞中會有兩個副本,當產生胚珠或花粉時,這兩組基因會分開,分別進入不同的配子中。當花粉與胚珠結合時,新的種子就會擁有來自兩個親本的基因組合。

因此,由種子繁殖出來的植株具有不可預測性。即使兩棵由種子繁殖的蘋果樹外觀一致,其果實可能一棵小而苦,一棵大而甜。

儘管種子繁殖能快速大量生產植株,且便於儲存,但因基因組合不穩定,種植者難以預測最終植株的表現性狀。

無性繁殖

無性繁殖是指利用現有植物的某一部分(或完整基因組)繁殖出一株相同或極相似的植株。本篇文章重點介紹扦插法,這是種植者最常採用也最關鍵的繁殖方式之一。

在深入探討前,請記住以下三點:

基因會自然突變

植物細胞內的基因隨時可能因外部因素而突變,例如:

- 高能光照

- 細胞分裂

- 化學作用

- 時間/老化

這些變化會使新細胞的基因組與原始受精卵的基因組出現差異,導致各種新的表現型,如:果實更甜、葉形改變、顏色變化等。

生根是一種組織再分化過程

植物大部分細胞已經特化(例如葉表皮細胞只會分裂出同類細胞)。但在**分生組織(meristem)**中,細胞最初是未分化的。扦插時,植物必須讓這些已特化的細胞「去分化」,再重新分化為根部組織,才能長出新根或新植株。

基因的「年齡」不會重置

舉例來說,一棵蘋果樹某枝條因突變產出更好的果實。如果從該枝剪下芽進行扦插,那麼新樹會保留這種優良特性,並可大量繁殖。但所有新植株的基因年齡仍與原樹一致。基因雖可延續,但隨時間推移會逐漸老化、突變,最終整個品系會趨於衰老或死亡。

克隆(Cloning)

廣義而言,所有無性繁殖(包括扦插)都屬於克隆。但在園藝實務中,「克隆」多指組織培養技術。

其流程如下:

- 從母株取下一小塊活體組織

- 誘導其回復為未分化狀態(愈傷組織)

- 分解成單一細胞,基因幾乎完全一致

- 再次誘導其分化為多株新植株

該技術能在短時間大量繁殖基因一致的植株,適用於商業生產。但過程繁複、成本高、失敗率高,不適合家庭或小型園藝使用。

除了典型組織培養,還有:

- 頂端分生組織培養(Meristem Culture)

- 微型扦插(Micro-cuttings)

這些技術具有病毒清除、病害篩檢、基因穩定性高等優勢,但代價昂貴,且每種植物的反應都不同。

成功的關鍵包括:

- 精準的配方

- 正確的激素比例

- 嚴格無菌操作

- 合理的時間控制

營養繁殖(扦插)

在適用的情況下,扦插是最簡單、最高效的繁殖方式之一。雖非所有植物都適合扦插,但絕大多數皆可。

營養繁殖方式包括:

- 根部分裂:某些植物可從根部長出不定芽,形成新植株

- 莖段扦插:剪取帶有葉片、頂芽或葉芽的枝條

- 休眠枝條扦插:剪下含頂芽或腋芽的枝條

這些部位的分生組織可透過表皮細胞轉化或愈傷組織形成來產生根部組織,並連接維管系統,最終形成完整植株。

某些植物如榕樹還可從氣生根或節點生根。

每種植物反應皆異

不同植物對扦插的反應方式不同,有些具備多種繁殖潛力。

當新根系形成後,如果植物具有明顯的「根冠(Crown)」,則在根系與地上莖部之間會形成新生冠部。這些區域:

- 為高能耗區

- 需大量氧氣

- 若埋得太深,容易腐爛或無法生根

根的生成會受到以下因素影響:

- 光照水平變化

- 植物激素濃度變動

- 澱粉累積

- 生理壓力或環境壓力

例如:榕屬植物(Ficus spp.) 在高濕、低光條件下,會從莖部與節點長出氣生根,這些氣根落地後會轉化成正常根系。

根的形態也會根據其生長介質(例如水培或土培)調整結構。

圖 7(右): 不定根與愈傷根從初生組織中發育。

結語

植物天生具備繁殖能力。這不是智慧設計,而是古老的生存策略,讓植物能夠長期延續其基因組。

若想保留所有期望性狀,無性繁殖是最可靠的方法。雖然穩定的非雜交種子也能接近原樣,但突變風險仍然存在。

此外,無性繁殖植株的生理年齡與母株相同,因此成熟速度更快(如成年 vs. 幼年組織)。

最終,繁殖技術多樣,有簡單也有複雜。種植者應根據植物品種、資源條件與目標選擇最實用、最成功的方法。