土壤與灌溉水的 pH 值是構建良好施肥計畫的核心組成部分。雖然 pH 不會直接影響植物本身,但它會直接影響植物能否有效吸收營養元素。反過來,植物也能影響其根部周圍土壤(即根際區域)的 pH 值,這一點我們稍後將進一步探討。

為了更好地了解 pH 對作物產量的影響,我們首先需要瞭解 pH 的定義。pH 是酸鹼度的標準測量指標,由嘉士伯實驗室化學部門的主管於 1909 年發明。其名稱源自「氫的勢能(power of hydrogen)」,因為它提供了一種簡單且通用的方式來測量溶液中氫離子的濃度。這些氫離子決定了溶液的酸度,並影響其化學反應性。

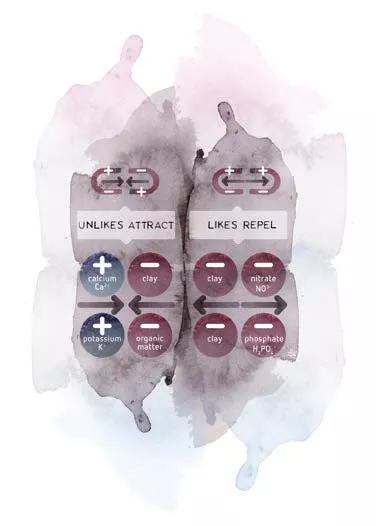

pH 被定義為氫離子濃度的負對數(-log[H⁺]),反映的是陰離子(帶負電的營養元素)與陽離子(帶正電的營養元素)在溶液中的總體平衡。pH 值的範圍從 0(酸性)到 14(鹼性),pH 7 為中性。

植物如何影響根際土壤的生命活動?

**根際(rhizosphere)**是指緊鄰植物根部、直接受到根部分泌物與相關微生物影響的狹小土壤區域。當植物面對養分缺乏時,會透過以下方式做出反應:

- 改變根系形態

- 吸引微生物協助

- 改變根際化學環境

根部分泌物中的成分可透過酸化土壤、改變氧化還原條件,或直接與營養元素螯合,幫助植物吸收營養。這些分泌物能夠:

- 溶解不溶性礦物質

- 從黏土礦物或有機質中解吸營養元素

- 將其轉化為植物可吸收的形式

在配製營養液時,種植者會確保其 pH 處於 5.2–6.2 的範圍內,這是大多數營養元素最易吸收的區間。如有需要,可透過添加酸(降低 pH)或鹼(提高 pH)來調整溶液 pH。但在根際環境中,根部會釋放多種物質,進一步改變基質的 pH。

為什麼根際的 pH 與營養液測得的 pH 不一致?

主要原因是植物需維持電荷中性。當養分溶於水中時,它們會以離子形式存在,並帶有電荷:

- 陽離子(如 K⁺)

- 陰離子(如 NO₃⁻)

某些養分有多種離子形式,例如磷酸鹽可能以 PO₄³⁻、HPO₄²⁻ 或 H₂PO₄⁻ 存在,但只有 H₂PO₄⁻ 能被根部吸收。

根表面帶負電,因此會排斥同為負電的離子(如 H₂PO₄⁻),這就像兩個同極磁鐵互相排斥。

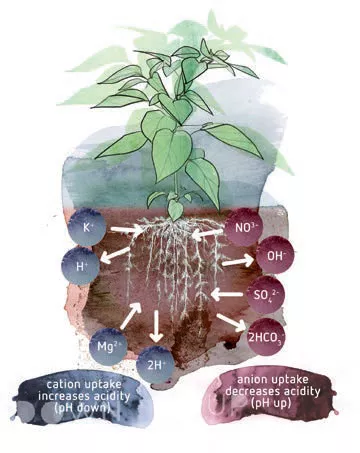

植物為了吸收陰離子,會排出一個陰離子(如 OH⁻ 或 HCO₃⁻);吸收陽離子時,則會排出 H⁺。這樣一來:

- 吸收陽離子 → 排出 H⁺ → pH 降低(變酸)

- 吸收陰離子 → 排出 OH⁻ 或 HCO₃⁻ → pH 升高(變鹼)

氮肥對 pH 的影響最為人熟知。植物對氮的需求量非常大,因此其影響尤為明顯。氮可分為:

- 銨態氮(NH₄⁺) → 酸化作用

- 硝態氮(NO₃⁻) → 鹼化作用

雖然看似可以使用硝酸銨(NH₄NO₃)達成平衡,但因為植物對 NH₄⁺ 的吸收速度遠大於 NO₃⁻,最終仍導致酸化。

根部分泌物(Exudates)與 pH 的關聯

過去的研究表明,植物根系會排出許多物質來直接影響其周圍的土壤生態,這些被稱為「根分泌物(exudates)」。主要包括:

- 醣類(sugars)

- 有機酸(如檸檬酸、草酸、蘋果酸)

這些酸存在於根部細胞汁液中,當它們以陰離子形式排出時,會使根部周圍土壤變得更鹼性。

然而,這些有機酸對 pH 的影響通常小於 H⁺ 離子的直接作用。值得注意的是:根系不同部位的排出行為也不同:

- 根尖 → 排出較多 H⁺

- 根中段 → 排出較多陰離子

這可能與根系不同區段對肥料吸收的差異有關。

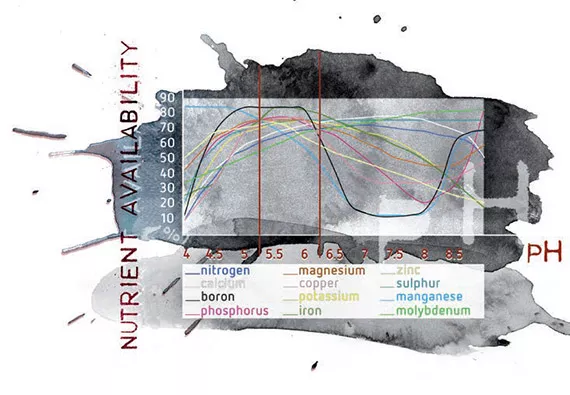

pH 如何影響養分可用性和植物生長?

pH 值影響養分的溶解度與可用性,因此間接影響植物的健康與生長速度。不是所有營養元素都對 pH 同樣敏感,但大多數植物養分在 pH 5.2–6.2 的範圍內最為可用(見圖 4)。

在微酸性土壤中,多數礦物質與營養元素的溶解度較高,因此更容易被吸收。相反,在中性或偏鹼性土壤中,某些元素容易「鈍化」,變得無法被利用,例如:

- 鐵(Fe)

- 錳(Mn)

- 銅(Cu)

- 鋅(Zn)

- 硼(B)

而在過酸的土壤中,磷(P)、鈣(Ca)、鎂(Mg)的可溶性則會下降。

特別地,磷在土壤中從不容易溶解,但在 pH 約為 6.5 的範圍內可用性最高,具體數值視基質類型而異。

酸性土壤(pH 4.0–5.0)中,鋁(Al)、錳(Mn)和鐵(Fe)濃度可能過高,對某些植物可能具有毒性。

營養元素可分為:

- 巨量元素(Macro-nutrients) → 包括主要與次要必需元素

- 微量元素(Micro-nutrients/Trace elements) → 植物需求量極小,但必不可少

大多數次要與微量元素缺乏症,只要將基質調整至最佳 pH 範圍即可解決。

低 pH(3–5)加上高溫(>26°C)時,還可能促進某些真菌病害發生。極酸性的土壤會抑制微生物對有機物的分解,使氮等關鍵養分無法釋放,進而阻礙植物生長。

有機基質中有益真菌如**菌根菌(mycorrhizae)**偏好微酸性環境。水的鹼度也是關鍵指標:若灌溉水鹼度超過 200–250 ppm CaCO₃,則需加酸以減少對基質 pH 的影響。

為什麼水耕系統中的 pH 經常變化?

植物吸收陽離子與陰離子的比例不同,會造成水耕系統中 pH 的顯著變動:

- 吸收陽離子 > 陰離子 → pH 降低(酸化)

- 吸收陰離子 > 陽離子 → pH 升高(鹼化)

氮素可以以 NH₄⁺(陽離子)或 NO₃⁻(陰離子)提供,這兩種形式的比例會顯著影響水耕系統中 pH 變化的方向與速率。

pH 變動速度可能非常快。大多數蔬菜在 pH 5.2–6.2、溫度 20–22°C 的營養液中生長最佳。

- 光照不足(陰天或室內)→ 吸收更多鉀與磷 → pH 降低

- 光照充足(晴天)→ 吸收更多氮 → pH 上升

低光照下蒸散作用下降,鈣吸收也減少,若基質 pH 又偏低,則容易出現鈣缺乏症狀。

當 pH 過高或過低時會發生什麼?如何辨識症狀?

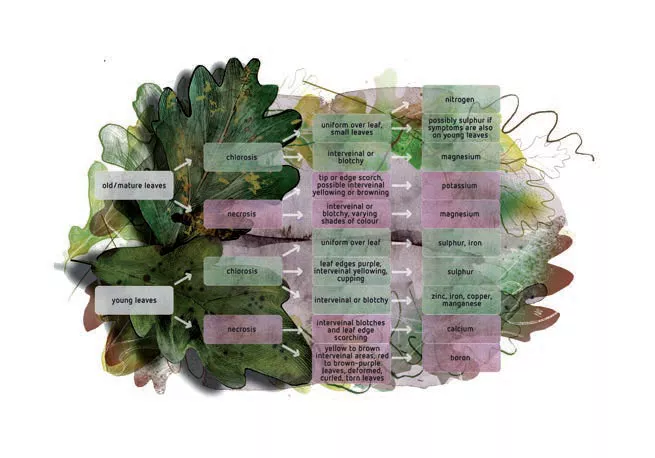

養分缺乏的第一個症狀通常出現在葉片上。例如:

- 鐵(Fe)缺乏會迅速出現

- 當 pH ≥ 7 時,植物可吸收的鐵不到 50%

- 當 pH = 8 時,鐵以 Fe(OH)₃ 沉澱,最終轉化為鐵鏽,溶液中幾乎無可用鐵

常見症狀:

- 葉綠素缺失(Chlorosis):葉片變黃或褪色,因葉綠素流失

- 壞死(Necrosis):植物組織死亡,出現棕黑色斑塊,常見於葉緣或葉尖

症狀出現在老葉或新葉,取決於該營養元素在植物體內的移動性:

- 低移動性元素(硼、鈣、銅、鐵、錳、鉬、鋅):症狀首先出現在新葉

- 高移動性元素(氮、鉀、鎂):症狀首先出現在老葉,因為植物會將這些元素從老葉轉移至新葉